Wer ist zuständig für den Ausbau der Erneuerbaren Energien: Bund, Länder, Gemeinden – oder die EU? Unklare Verantwortungen sorgen für Verzögerungen und am schlimmsten ist es bei der Windkraft. Expertin Katharina Rogenhofer über Ursachen und Auswirkungen.

Ich bekenne mich schuldig. Auch ich ziehe in aller Verkürztheit gelegentlich ganz pauschal "die Politik" zur Verantwortung. Aber wer ist eigentlich "die Politik"? Der Bundeskanzler? Eine Landeshauptfrau? Die Parteien? Oder zählen auch Sozialpartner, Interessenvertretungen, Zivilgesellschaft dazu?

Solche pauschalen Zuschreibungen verwischen Verantwortlichkeiten. Niemand fühlt sich angesprochen. Und genau das ist ein Kernproblem der österreichischen Klimapolitik: Verantwortung wird munter weitergereicht. Gemeinden zeigen auf die Länder, die Länder auf den Bund, der wiederum auf die EU – und zurück. Am Ende bleibt alles, wie es ist. Und das hat Folgen. Denn in der Klimapolitik sind klare Zuständigkeiten kein Luxus, sondern Voraussetzung für wirksames Handeln.

Ein aktuelles Beispiel zeigt das Dilemma in aller Deutlichkeit: Der Zweite österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel identifiziert den Ausbau der Windkraft als wirksamste Einzelmaßnahme im Kampf gegen die Klimakrise. Bis zu 30 Millionen Tonnen CO2-Emissionen lassen sich damit jährlich einsparen. Zur Einordnung: Das entspricht beinahe der Hälfte von Österreichs Gesamtemissionen im Vorjahr.

Obwohl ihr Nutzen für den Klimaschutz so eindrücklich ist und der Ausbau von Erneuerbaren die Unabhängigkeit von Öl- und Gasimport stärkt sowie Energiekosten senkt, hinkt die Windkraft noch deutlich hinter den national gesteckten Zielen hinterher. Bis 2030 soll Windkraft laut dem geltenden Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz 17 Terawattstunden (TWh) Strom produzieren. In den letzten zwölf Monaten lag die Produktion mit 8,4 TWh knapp unter der Hälfte.

Das ist wohl ein klassischer Fall von "Die Politik setzt nicht genug um". Nur, wer ist in dem Fall "die Politik"? Die Bundesregierung hat in dem Bereich einen ersten wichtigen Schritt gemacht und mit dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) kürzlich das rechtliche Herzstück der Energiewende vorgelegt.

Ja, das Gesetz war EU-rechtlich geboten und bereits überfällig und ja, der Entwurf der Vorgängerregierung lag bereits fertig in der Schublade und ja, es gibt in einzelnen Fragen noch Korrekturbedarf. Aber die wesentliche Stoßrichtung ist absolut richtig: Das Gesetz soll die Netze entlasten, damit die Kosten senken und den Strommarkt so neugestalten, dass er neuen Realitäten mit immer mehr kleinen Einzelproduzenten und Energiegemeinschaften gerecht wird.

Wichtig sind noch Verbesserungen in einigen Bereichen, um das volle Potential des ElWG zu heben. Zentrale Technologiekombinationen, wie der gezielte gemeinsame Ausbau von Speichern mit Erneuerbaren, oder PV-Anlagen mit Windkraft, sowie die Eigenstromnutzung in der Industrie werden nicht gezielt gefördert, obwohl sie essenziell für ein stabiles und effizientes Energiesystem sind.

Ein weiteres Gesetz im Köcher der Bundesregierung ist das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG), das EU-rechtliche Vorgaben umsetzt. Hier ist die Ausgestaltung noch offen, aber das Gesetz hat jedenfalls das Ziel, Genehmigungsverfahren effektiver zu gestalten und soll dazu beitragen, dass genügend Flächen für erneuerbare Energieträger – und somit auch Windkraft – zur Verfügung stehen. Und hier kommen die Bundesländer ins Spiel.

Spätestens an diesem Punkt liegt es nicht nur allein an "der Politik" des Bundes, sondern zentral in der Verantwortung der Bundesländer, die notwendigen Flächen für Windkraft auszuweisen. Auch bei den Genehmigungsverfahren liegen viele Hebel in den Ländern: um sie effizient abzuwickeln, müssen die personellen Ressourcen in den Landesbehörden erhöht werden.

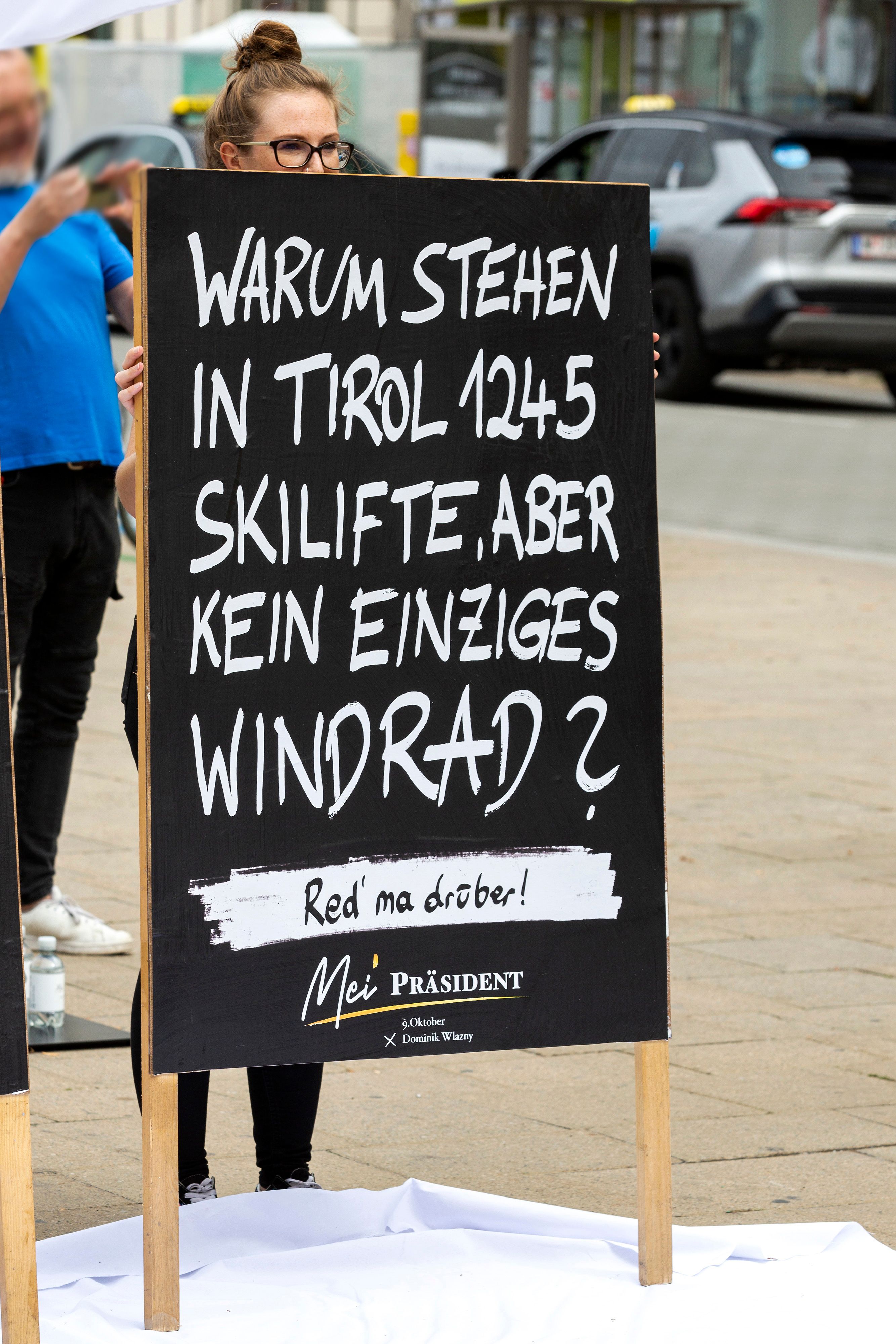

In diesen Bereichen ist die große Mehrheit der Bundesländer säumig. Welche? Das lässt sich an den Produktionszahlen erkennen: Im Burgenland und Niederösterreich schreitet der Ausbau der Windkraft so voran, dass die Ziele für 2030 durchaus in Reichweite sind. Auch in der Steiermark bewegt sich etwas. In Oberösterreich und Kärnten gibt es trotz nennenswertem Potenzial wenig Fortschritte. Westlich davon – in Salzburg, Tirol und Vorarlberg – steht bis heute kein Windrad.

Der Windkraftausbau zeigt exemplarisch, wie viele Akteure Verantwortung tragen und wie leicht sie sich dieser entziehen können. Auch Gemeinden spielen eine gewichtige Rolle. Viele Windkraft-Projekte gehen auf das Engagement und Initiativen von Gemeinden zurück und sie können auch die Akzeptanz von Windkraftprojekten unterstützen, indem sie zu Runden Tischen laden und Informationsveranstaltungen abhalten.

Auch Interessenvertretungen wie Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung könnten mehr beitragen – etwa durch Servicestellen, die bei Genehmigungsverfahren und Projektentwicklung unterstützen. Schließlich sind deren Mitglieder auf günstige und verlässliche Energieversorgung angewiesen.

Der Ausbau der Windkraft ist eindrückliches Beispiel dafür, wie viele politische Ebenen und Gruppen mitverantworten, ob wichtige Maßnahmen umgesetzt werden. In vielen Bereichen sind zersplitterte Zuständigkeiten dem klimapolitischen Fortschritt nicht unbedingt zuträglich. Im Baurecht, Naturschutz und Raumordnung gelten jeweils neun verschiedene Landesgesetze.

Das macht Projekte, die sich über mehrere Bundesländer erstrecken, wie etwa der Ausbau von Stromleitungen oder Renaturierungsprojekte, deutlich komplizierter und erfordert in den Genehmigungsverfahren zusätzlichen Koordinations- und damit Personalaufwand.

Um wirksame Klimapolitik zu betreiben, braucht es jedoch klare Rahmenbedingungen, Verantwortlichkeiten und Prozesse. Ein ElWG samt kleinen Verbesserungen und ein wirkungsvolles EABG können Puzzlesteine dafür sein. Ein solides Klimaschutzgesetz kann einen weiteren Teil dieser Aufgaben erfüllen.

Spätestens seit das Klimaschutzministerium aufgelöst und die emissionsintensiven Sektoren in drei verschiedene Ministerien aufgeteilt wurden, ist so ein Gesetz die dringend notwendige Voraussetzung für eine wirkungsvolle, koordinierte und transparente Klimapolitik in diesem Land. An der Qualität des Gesetzes wird sich jedenfalls zeigen, welchen Stellenwert die Klimapolitik für Klimaminister Norbert Totschnig und die gesamte Bundesregierung hat.

Ich traue es mich kaum zu schreiben: Hier ist die Politik gefordert.

Katharina Rogenhofer studierte Zoologie in Wien und "Biodiversity, Conservation and Management" an der Universität Oxford. Sie ist Initiatorin von FridaysForFuture Österreich, Autorin, war Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Aktuell ist sie Vorständin des KONTEXT Institut für Klimafragen