"Es gibt nur einen Chef und das ist die Natur". Erst verschüttete Geröll von einem Bergsturz das Schweizer Dorf, dann kam das Wasser. Warum es in Blatten und Umgebung nun etwas Hoffnung gibt. Wie es weiter geht. Ob das auch in Österreich passieren kann.

Am vergangenen Mittwoch kam der Berg herunter. Ein Felssturz verschüttete fast die gesamte Ortschaft Blatten im Schweizer Kanton Wallis am vergangenen Mittwoch. Die Geröllmassen stauten den Fluss Lonza auf, es bestand die Gefahr einer Sturzflut. Am Freitagnachmittag entspannte sich die Lage leicht.

Das Wasser des Flusses, das zunächst noch zusammen mit dem Geröll Richtung Tal zu rasen drohte, hat sich, entgegen den Befürchtungen der Geologen, seinen Weg durch den gigantischen Schuttkegel gesucht und rinnt nun in kleinen Bächen talwärts.

Noch keine Entwarnung Die Schweizer Behörden wollen aber noch keine Entwarnung geben. Die Gefahr einer verheerenden Sturzflut ist noch längst nicht gebannt. Zu katastrophal sind zudem die Auswirkungen des gigantischen Felssturzes vom Mittwoch: Ein Mensch gilt weiterhin als vermisst, nahezu das gesamte Dorf Blatten wurde zerstört, viele Nutztiere unter den Geröllmassen begraben.

Was man derzeit über die Unglücksursache weiß, welche Gefahren noch drohen, wie es mit Blatten weitergehen soll. Und: Ob solch ein Unglück wieder geschehen kann – eventuell auch in Österreich. Was man über das Drama von Blatten wissen muss:

Was ist da am Mittwoch geschehen?

Nach mehreren Felsabbrüchen am Berg Kleines Nesthorn in den Berner Alpen auf mehr als 3.000 Metern Höhe, rutsche das dabei frei gewordene Gestein auf den benachbarten Birchgletscher. Durch den gewaltigen Druck von mehreren Millionen Tonnen Schutt brach ein Teil des Gletschers schließlich ab und alles zusammen rutschte fast 2.000 Meter talwärts, bis in die Ortschaft Blatten im Lötschental am Fuße des Kleines Nesthorns. Die Ortschaft wurde dabei nahezu komplett verschüttet und vollkommen zerstört.

Wie viel Gestein ist insgesamt abgestürzt?

Mit dem Material, das auf dem Weg talwärts noch "mitgenommen" wurde, stürzten insgesamt bis zu 10 Millionen Kubikmeter Stein- und Eismassen zu Tal. Das teilte der Kanton Wallis offiziell mit. Es war so viel, dass Teile des Gerölls vom nachkommenden Material auf der gegenüberliegenden Talseite wieder bergauf geschoben wurde.

Wie viel von Blatten wurde verschüttet?

Die Ortschaft wurde zu rund 90 Prozent verschüttet. Nur einige sehr hoch gelegene Häuser am Gegenhang stehen noch. Laut Berechnungen liegen Schutt und Geröll in Blatten auf einer Länge von etwa 2,5 Kilometer bis zu 200 Meter hoch, berichtet die SZ.

Ein Mensch wird derzeit noch vermisst?

Ja, es soll sich laut der Zeitung Blick dabei um einen 64-jährigen Schäfer aus Blatten handeln. Nach ihm wird seither gesucht, bislang jedoch vergebens.

Wodurch kam es zu diesen Felsabbrüchen?

Sie sind wohl eine Folge des Klimawandels. Davon gehen die meisten Forscher aus, auch wenn für diese Schlussfolgerung zunächst das vorhandene Datenmaterial ausgewertet werden müsse, wie die Experten zu bedenken geben.

Was hat der Klimawandel damit zu tun?

Durch die seit Jahrzehnten steigenden Temperaturen auch in großer Höhe, taut der Permafrost, der das Gestein der Berge wie Kitt zusammenhält, langsam auf. Als Permafrost bezeichnet man Untergründe, die dauerhaft gefroren sind. Taut dieser Untergrund auf, dringt Schmelzwasser ein, das gesamte Gefüge aus Gestein, Schnee und Eis wird locker. Der Wind und die Schwerkraft tun das ihre und irgendwann wird die Last des Materials zu groß und alles zusammen rutscht ab.

Weiß man, wie sehr die Erwärmung bereits fortgeschritten ist?

Man kann das anhand des Rückganges der Gletscher einigermaßen gut nachvollziehen. In den Jahren 2022 und 2023 verloren die Schweizer Gletscher insgesamt etwa 10 Prozent ihrer Masse. Das ist genauso viel, wie in den Jahren 1960 bis 1990 insgesamt. Dazu kommt, dass es in der Schweiz ein dichtes Beobachtungsnetz gibt, dass den Status der Permafrostböden und die daraus resultierenden Gesteins- und Massebewegungen überwacht – eben um Katastrophen wie die aktuelle möglichst vorhersagen zu können.

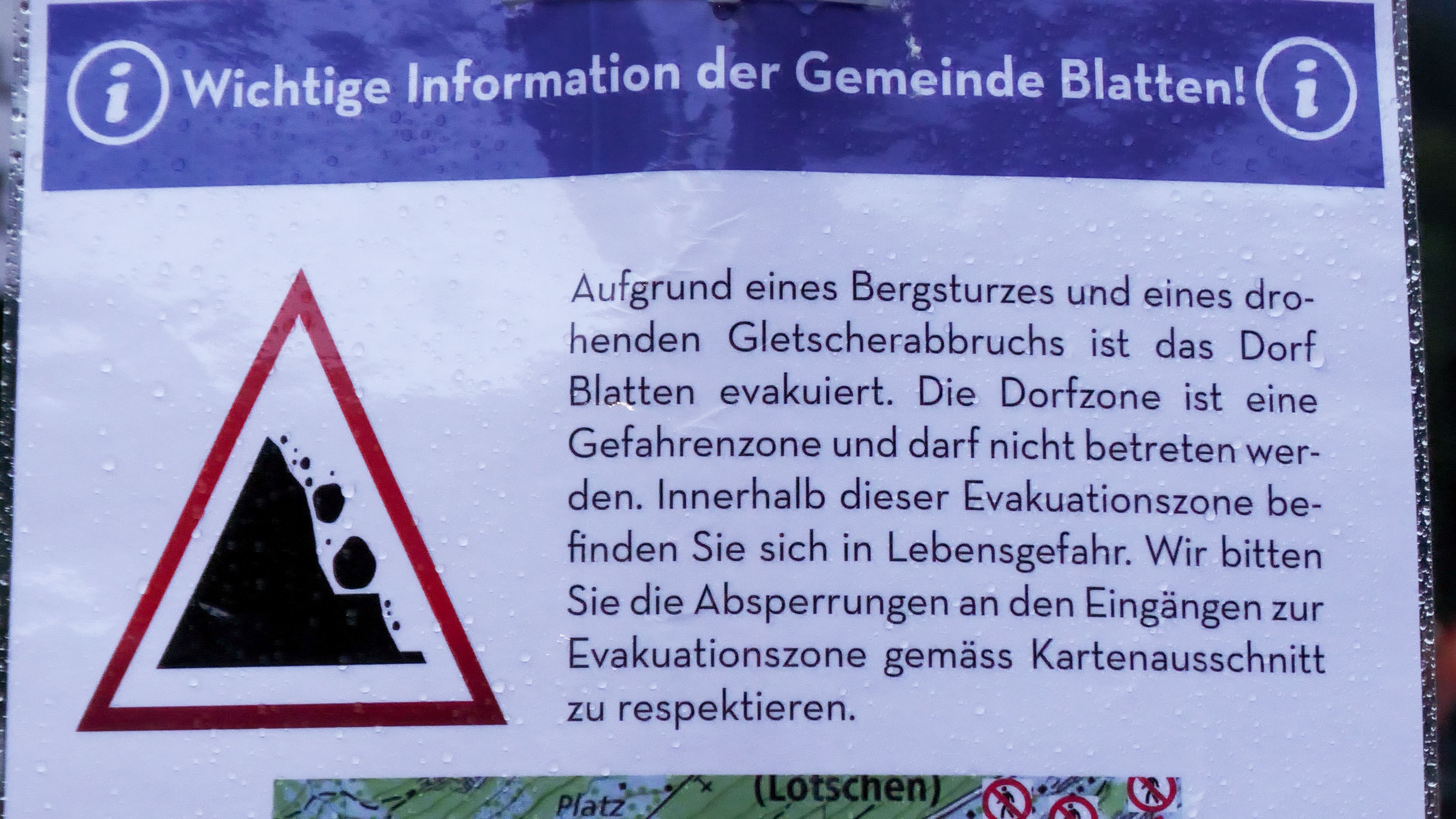

Gab es für die Ortschaft Blatten eine Vorwarnzeit?

Ja, die gab es. Bereits ab dem 14. Mai wurden erste Anzeichen von Instabilität an der Flanke des Berges beobachtet. Es kam zu ersten kleineren Felstürzen und dem Abgang einer Mure, die allerdings 500 Meter oberhalb der Talsohle liegen blieb. Am 17. Mai wurde daraufhin mit der Evakuierung der ersten Einwohner von Blatten begonnen. Am 19. Mai mussten schließlich alle Blattener ihre Heimat verlassen. Der Berg hatte sich bis dahin laut Experten bereits um 17 Meter bewegt.

Und hätte man nichts tun können, um den Felssturz zu verhindern?

Nein, man kann in solchen Fällen nur die Lage beobachten und möglichst rechtzeitig Mensch, Tier und – soweit möglich – Hab und Gut in Sicherheit bringen. Aber gegen die Gewalt der Natur ist man in dieser Situation machtlos.

Was wurde aus den Nutztieren in Blatten?

Diese wurden laut Behördenangaben – "soweit das möglich war" – aus der Gefahrenzone getrieben oder von ihren Besitzern abtransportiert. Über Blatten hinaus bekannt wurde dabei die Kuh Loni: Weil sie lahmt und nicht so weit gehen konnte, wurde sie per Hubschrauber aus der Ortschaft ausgeflogen. Es sind aber vermutlich auch Tiere auf den Weiden verblieben, die von der Gerölllawine verschüttet wurden.

Was geschah nach dem Abgang der Geröllmassen?

Die gewaltige Menge an Material – etwa 10 Millionen Kubikmeter Eis und Geröll – zerstörten nicht nur das komplette Dorf, sondern stauten auch den Fluss Lonza auf, der das Lötschtal durchfließt. Binnen weniger Stunden bildete sich auf der nördlichen Seite des Schuttkegels ein Stausee aus dem Wasser der Lonza, in dem jene Häuser versanken, die nicht vom Berg zerstört worden sind.

Wie groß ist dieser Stausee?

Er ist mehrere hundert Meter lang und könnte mittlerweile stellenweise bis zu 30 Meter tief sein, so Raphaël Mayoraz, Leiter des Walliser Amts für Naturgefahren.

Besteht die Gefahr, dass das Wasser den Schuttkegel durchbricht?

Nein, das halten die Hydrologen vor Ort für unwahrscheinlich, weil dafür das Gefälle zu gering ist. Aber es bestand den Freitag über die Gefahr, dass das aufgestaute Wasser der Lonza in großer Menge über den Schuttkegel schwappt und dahinter Richtung Tal stürzt zusammen mit einer großen Menge an Schutt und sonstigem Material. Vorsorglich wurden deshalb am Freitag in den weiter stromabwärts gelegenen Orten Brücken abgebaut oder massiv verstärkt, um in dem Fall möglichst wenig Schäden zu riskieren.

Was ist mit den Menschen in diesen Orten?

Sie wurden darauf vorbereitet, dass im Fall der Fälle eine umgehende Evakuierung möglich ist und sollten sich entsprechend vorbereiten. Auch der kleine Stausee in der stromabwärts gelegenen Ortschaft Ferden wurde komplett abgelassen, um Platz für die Wassermassen von oberhalb zu schaffen, sollte der Schuttkegel massiv überspült werden.

Dazu kam es aber nicht?

Bislang zum Glück nicht. Freitagnachmittag gaben die Einsatzkräfte vor Ort vorsichtig Entwarnung.

Was ist passiert?

In der Nacht auf Freitag stellten die Fachleute fest, dass das Wasser hinter dem Schuttkegel nicht mehr anstieg, nachdem es in den Stunden zuvor um bis zu 80 Zentimeter pro Stunde gestiegen war. Das Wasser der Lonza hatte begonnen, sich seinen Weg durch den Schuttkegel zu suchen. Und das nicht brachial, sondern auf vielen kleinen Wegen. Und so traten ab Freitagmittag erste Rinnsale auf der anderen Seite des Schuttkegels aus, die zu kleinen Bächen wurden, die schließlich wieder ins Flussbett der Lonza flossen.

Also keine Zerstörungen stromabwärts?

Bislang glücklicherweise nicht. Doch für eine vollständige Entwarnung war es den Experten Freitagabend noch viel zu früh. Es könne noch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass es nicht doch noch zu einem massiven Wasserabgang kommt. Die Menschen in den Orten unterhalb von Blatten wurden aufgerufen, weiterhin bereits für den Fall einer möglichen Evakuierung zu bleiben.

Und wie ist die Lage in Blatten selbst?

Bis jetzt war es für die Einsatzkräfte unmöglich, dorthin vorzudringen, wo bis vor kurzem noch die Ortschaft lag. Der Schuttkegel ist noch instabil und es besteht keine Möglichkeit, diesen mit schwerem Gerät zu befahren. Die Schweizer Armee steht seit Tagen bereit und es gab auch die Idee, den Kegel soweit abzutragen, dass das Wasser der Lonza geregelt abfließen kann. Aber das war aufgrund der Instabilität des Untergrundes unmöglich. Auch deshalb spitzte sich die Lage mit dem Stausee zuletzt so zu.

Ist der Berg inzwischen zur Ruhe gekommen?

Nein, und das ist eine weitere Gefahr. Nach wie vor stürzen Felsen und Geröll vom Kleinen Nesthorn in die Tiefe. Aktuell könne man deshalb nicht viel mehr tun als abzuwarten: "Das Wasser, die Gesteinsmassen, der Berg, all das gefährdet die Sicherheit", sagte der Walliser Staatsrat Stéphane Ganzer am Freitag. Es sei deshalb derzeit noch nicht möglich, Leute ins Katastrophengebiet zu entsenden. "Es gibt nur einen Chef", so Staatsrat Ganzer, "und das ist die Natur."

Wie es jetzt weitergeht?

Zunächst gilt es abzuwarten, bis sich die Lage am Berg und im Tal wieder normalisiert hat und keine Gefahr für die Aufräum-Mannschaften mehr besteht. Wie lange das noch dauern kann, wagt im Moment keiner zu sagen. Dann wird man damit beginnen, den Schutt wegzuräumen. Eine Masse von 10 Millionen Kubikmeter Schutt und Geröll könnte bis zu 250.000 Lkw-Fuhren bedeuten.

Soll Blatten wieder aufgebaut werden?

Davon sind die Blattener jedenfalls überzeugt. Der Blattner Gemeindepräsident (so heißen in der Schweiz die Bürgermeister) Matthias Bellwald wiederholte seit dem Felssturz bereits mehrfach die Absicht, Blatten wiederaufzubauen: "Unsere Heimat und Zukunft liegt im Lötschental. Wir wollen Blatten neu aufbauen." Wo das konkret geschehen werde, dazu wollte er sich allerdings noch nicht festlegen.

Könnte das, was in Blatten passiert ist, auch in Österreich geschehen?

Theoretisch ja, denn die österreichischen Alpen weisen ähnliche geologische und klimatische Bedingungen auf wie die Schweizer Alpen. Der Salzburger Landesgeologe Ludwig Fegerl gab aber am Freitag im ORF Entwarnung: In der Schweiz seien die Gletscher größer und die Kanten am Berg steiler, was die Dramatik der Folgen dieser Bewegungen am Berg vergrößere. Und auch die Geographin Margreth Keiler sieht bei uns keine Situation, wo es eine ähnliche Gemengelage wie im Fall von Blatten im Wallis gebe. Generell seien "die Westalpen deutlich höher" und die Ortschaften dort höher gelegen als in den österreichischen Alpen, so Keiler zur APA.